Flagellata

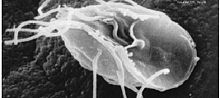

Flagellata atau Mastigophora dalam taksonomi kuno merupakan salah satu kelas dalam filum protozoa atau protista yang mirip hewan, tetapi dalam taksonomi modern menjadi superkelas yang dibagi menjadi dua kelas: Phytomastigophorea dan Zoomastigophorea. Alat gerak Flagellata adalah flagellum atau cambuk getar, yang juga merupakan ciri khasnya, sehingga namanya disebut Flagellata (flagellum = cambuk).[1] Flagellata juga memiliki alat pernapasan yang disebut stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornel.

Umumnya, Flagellata dapat hidup di semua perairan dan memiliki kecepatan yang tidak seberapa (Contohnya Dinoflagellata yang hanya mencapai jarak 10 m dalam waktu 12 jam).[2] Beberapa jenis Flagellata bersifat parasit dan merugikan, contohnya genus Trypanosoma dan genus Trichomonas. Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense merupakan parasit pada darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur yang mematikan. Di Afrika, penularan dilakukan melalui lalat Tse-tse (Glosina palpalis).[3]

Morfologi[sunting | sunting sumber]

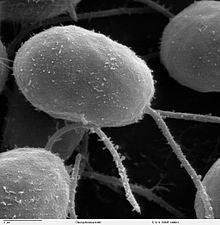

Flagellata memiliki sel yang tunggal dan mempunyai inti. Selain itu, Flagellata memiliki satu atau lebih bulu cambuk (flagella) yang keluar dari sel. Pada tingkatan yang paling rendah, sel-selnya masih telanjang dan hanya dibatasi oleh lapisan plasma yang lebih kental saja, sehingga tubuhnya dapat berubah bentuk (contohnya Amoeba). Sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi, selnya memiliki dinding sederhana yang terdiri atas pektin, selulosa, dan zat-zat lain, dimana memiliki strukur tambahan agar bisa melayang di dalam air. Pada beberapa jenisnya, setelah pembentukan dinding sel, plasmanya meninggalkan rumah, sehingga dapat hidup bebas atau membentuk koloni.[2]

Beberapa jenis yang bersifat ameboid (seperti Ochromonas) cara makannya seperti amoeba, tetapi sebagian besarnya dapat hidup secara autotrof karena memiliki kromatofora yang berwarna hijau, kuning kecoklatan, kadang-kadang kebiru-biruan, atau kemerah-merahan (bila kromatoforanya tidak berwarna, maka mereka hidup secara heterotrof). Di dalam medium buatan, kromatoforanya dapat berubah menjadi leukopas atau dapat terjadi mutasi seperti Euglena gracilis yang berubah menjadi Astasia longa akibat kehilangan plastida saat pemeliharaan.[2]

Sel-sel Flagellata memiliki vakuola berdenyut dan kebanyakan juga memiliki suatu bintik merah seperti mata yang dinamakan stigma, dimana stigma ini terbentuk dari metamorfosis kromatofora atau sebagian kromatofora dan berwarna merah karena mengandung karotenoid.[2]

Perkembangbiakan[sunting | sunting sumber]

Flagellata dapat memperbanyak diri secara aseksual, yaitu dengan cara membelah menurut poros bujur. Pada beberapa jenis seperti Dunaliella, selnya memiliki dua bulu cambuk dan kloroplas berbentuk piala yang mengandung pirenoid. Pirenoid ini dapat melebar melintang dan kedua bulu cambuknya saling berjauhan saat hendak membelah. Akibatnya, terjadinya lekukan, selnya membelah, dan terbentuklah dua individu baru dengan masing-masing memiliki satu bulu cambuk. Selain memperbanyak diri secara aseksual, Flagellata dapat memperbanyak diri secara seksual, yaitu dengan isogamet seperti yang dilakukan oleh Volvocales dan Dinoflagellata.[2]

Bebarapa jenis juga dapat mengeluarkan lendir, menghilangkan bulu cambuk, membulatkan sel, walaupun masih dapat melakukan perbanyakan secara aseksual., Selain itu, beberapa Flagellata memiliki waktu istirahat dengan membentum sista, dimana sista ini berasal dari sel yang membulat dan membentuk dinding atau terbentuk di dalam plasma. Biasanya, sista ini dapat menghasilkan beberapa sel anakan yang baru ketika berkecambah.[2]

Referensi[sunting | sunting sumber]

- ^ "Flagellate | protozoan". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-29. Diakses tanggal 2020-11-27.

- ^ a b c d e f Tjitrosoepomo, Gembong (Januari 2023). Taksonomi Tumbuhan: Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta (edisi ke-12 (Revisi)). Sleman, D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. ISBN 9786233591454.

- ^ "Lalat Tsetse, Serangga Penyebab Penyakit Tidur". Alodokter. 2020-01-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-13. Diakses tanggal 2020-11-27.